用心去感受生活,记录下的心得则是对内心世界的真实描绘,书写心得,能够帮助我们更清晰地认识自己的情感与想法,小文学范文网小编今天就为您带来了《目送》读书心得最新6篇,相信一定会对你有所帮助。

《目送》读书心得篇1

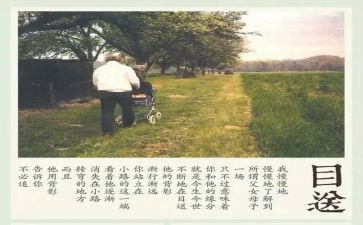

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父母子女一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

——摘自《目送》

对于父母,总是觉得那是自己坚强的后盾,是自己的避风港,从未想着有一天,我们也会成为他们的依靠。因为初中就开始住校,所以对于家的眷恋也逐渐减少。毕业后,最终也是选择远离家乡的城市工作,过着一年回家两三次的生活。对于这样的生活自己并没有觉得不好,甚至是觉得充满了自由。与家人的联系更多的是电话,可是就是电话联系也是老妈打电话居多。每次与老妈打电话,总觉得老妈很罗嗦,大大小小的琐碎事都要一一报告,自己心情好的时候,或许能静下心听。

可是,对此,老妈却乐此不疲。有时候,老妈打电话过来也会哭诉一番,大约是工作的不顺心或者其他一些不开心的事。又或者,老妈打电话过来就一些事情慎重的问我的意见甚至有时希望我能做决定。不知道从什么时候开始,原来我们的位置已经“互换”了。

小的时候,每次放学回家吃饭,我总是饭桌上最后一个吃完的,因为总是在饭桌上不停的说着学校发生的事情,全家只有老妈一个人有耐心听我讲完。遇到委屈也是一样边哭边倾诉。现在的老妈所扮演的角色多么像当年的自己。原来父母也不是一直很强大的,他们也有老去的一天,也有需要向我们倾诉的时候,也有需要依赖我们的时候。我不知道自己是否可以做好这样的转换,做一个很好的倾听者。可是,我希望能朝着这个目标前进。

在一个惬意的午后,我走进了龙应台的《目送》,书里每一个不同人的故事、每一个不同人的感悟,都深深地印在我的脑海里。目光看向已近黄昏的窗外,我却陷入了深深地思考中。

“有些路啊,只能一个人走。”这句话一直在我的脑海中回荡。书里讲述的关于父女间的离别、亲人的逝去、长大成人的故事,我不禁陷入沉思:什么情形时要一个人走呢?是爸爸抱歉只能用面包车送孩子上学吗?是父亲用背影告诉孩子不必追吗?还是妈妈却永远只记得当年的女儿呢?

人啊,永远是孤独的。人的一生中总会遭遇很多,我们会面临生死离别,在漫长的成长道路上,我们要学会一个人走。

回忆翻到青涩的小学时光,依稀记得被撕坏的日记本,被翻乱的书包,风把书页吹得沙沙作响,它们跳跃着好像在开着玩笑。妈妈依旧只关心我的学校犯的错误,那时没有人知道我怎么想,没有人知道我有多难过。我内心的呐喊是:一点儿也不想长大,想要一切都如意,没有难题和烦心事,想要妈妈温柔的安慰。可是不知道为什么,上天像作弄一般,硬是和我反着来。老师的有色眼镜、与同学相处的不愉快,一时之间都让我束手无策。还记得妈妈当时耐心地开导我:“要学着长大,即使不喜欢也要学会面对,成长这条路只能靠你自己走。”

学会面对一次又一次的离别,学会如何为人处世,学会冷静面对每一件事情,学会受到委屈勉励自己,也许在安静的夜晚会流泪,但在一个人的道路上一定会越挫越勇。挫折,困难,总有不能与朋友分享的东西,只能靠自己。

不仅仅是成长,人生这条路也是要自己走。即使是全世界都在对立面,所有的不平等和委屈都对着你,你只有一个人,有些路,只能一个人走。

《目送》读书心得篇2

这是一本奇妙的书。淡淡的文字,凭吊的语调,细腻的感受,完全没有华丽的影子,也没什么大悲大喜。但却能让人很认真地读下去,在无形间净化我们那被尘埃腐蚀的心灵。

这是一本记录她生活点滴散文。这本书中,她用优美的文字记录了自己作为母亲在对日益成长的孩子时所遭遇的困惑和小小的失落;记录了自己作为女儿在面对日益苍老的父母是耐心温柔的守候;记录了自己作为采访者所熟悉付出的那份真切;记录了自己作为敏感细腻的女人在面朝大海耳闻杜鹃时感受到的那份凄楚和伤痛。

翻开这一本《目送》,竟然让我从头到尾保持眼睛酸楚的那种感觉——仿佛一个饱满欲滴的石榴果。

?目送》七十二篇散文,文字抚过了父母、子女的亲情,知己好友的友情、周围世界的'植物、动物、风景……用那最细腻柔软的笔触,写尽了幽微出最动人的心弦的那种感觉。读起来,连呼吸都充满了共鸣的激动。

这是一个有关时间的记载。随着时间的流逝,当我们也成为那个望背影的人时,才会真切的体会到父母那份痛楚与沉默。小时候父母把我们当孩子,父母老了我们把它们当孩子。我们会懊悔,懊悔曾经的无知,但时间不留给我们一点机会,我们想告诉自己的孩子这一切的感受,可被时间悄无声息的挡住了。时间让我们改变,让我们懂得了一切,也让我们失去了很多。

真的是这样,有些感受只能一个人体会,有些泪只能一个人掉,有些事只能一个人做,有些关只能一个人过,有些路啊,真的只能一个人走。明白了这些,才算是真真正正成长了吧。

《目送》读书心得篇3

这个暑假,我在龙应台读了《目送》。《目送》的73篇随笔,写的是父亲的死,母亲的老,儿子的分离,朋友的牵挂,兄弟的牵手,失败与脆弱,失去与放手,缠绵与彻底的虚无。她写下了所有的微妙之处,就像山墙上闪烁的烛光。看了这本书,感触很深,尤其是那两篇《目送》、《母亲节》,让我印象深刻。

“我慢慢地慢慢地了解到,所谓的父女母子之情,只不过意味着你和他之间的缘分就是一辈子看着他背对着我。你站在小路的这一头,看着他渐渐消失在小路的拐角。而且,他背着你说,你不用追。”“我一直在等,等他消失前回头看一眼。但他没有,一次也没有。”这些话来自《目送》,让人心酸又无奈。不知道什么时候我们长大独立了,开始有了自己的想法和主张。那个惯坏了母亲,总是问为什么的身影,也渐渐远去了,换来的是独自寻找答案,自己做出选择。其实我觉得,很多时候,不是我们去看父母的背影,而是我们承受着父母的不情愿和焦虑。但是从小到大,我们就一心一意的离开了,再也没有回头。

在《母亲节》中,龙应台写道,“在他们庞大的全球约会网络中,‘母亲’被归类为垃圾或‘回收站’。”安德烈送给母亲一份“与母亲的经典对话”作为母亲节礼物。看完之后,我深深的责怪安德烈,我怎么能这样伤妈妈的心,但同时我也反思了。有时候我很烦妈妈的照顾和唠叨。虽然不说,但心里还是很讨厌。我感觉我总是说同样的话,一遍又一遍地重复。会有和安德烈一样的心理,但是想了想,是为了我们好!

14岁的我可能还没有真正理解和体会这本书,但我知道我会一直体验下去。随着我一次又一次的改变和成长,我会逐渐明白父母的难处和亲人的‘注视’。

《目送》读书心得篇4

?目送》是一本琐事记录本,作者在其中以简洁的方式叙述了许多通常被忽略的琐事。有一种贴近生活的感觉,也体现了作者对生活的细致观察。

触动我的是《胭脂》。内容是你回屏东看他,先打个电话,然后带她去很多地方买东西,玩,等等。描述的很详细。但是后来的分别更让人感动。那种善意的劝说是一个复杂的工程。首先给个提示,然后把指甲油拿出来慢慢涂,直到满屋都是指甲油的味道。帮妈妈化妆打扮。全文充满了母女之间的爱,以及分开时的失望。还有作者对母亲的关心,表达的细腻,也有对母亲记忆力下降的无奈和担心。作者的感情,字里行间处处都有体现。特别是带妈妈去邓师傅那里做足底按摩,去美容院洗头。描述很详细,每一个细节都很清晰,去的地方也很多,说明作者对母亲的重视。再比如后来的她,曾经是一个沉迷于美的女人,夸大母亲对美的热爱,与自己的衰老相提并论,表现出母亲无法守时的无奈和悲伤。

?如果》和这个抒情手法是一样的。也是全文叙述,抒情。在飞机机舱里,作者遇到了一位回到家乡的老人,想起了他失去的父亲。他认为如果能回到过去,再陪他回到家乡,他会做什么,都会写得很详细,每一个动作都会在脑海里的每一个地方闪现,也凸显了作者的遗憾、羞愧、悲伤的复杂心情。

作者之所以能写出如此震撼人心的故事,是因为作者真正理解了生活,如实写出了生活的写照,这说明作者热爱生活,感受生活的每一点点滴滴。我们应该认真对待生活,仔细观察生活。即使是最普通的事情,也可以有神秘的原因。我们应该用美丽的眼睛记住生活的美好。

《目送》读书心得篇5

?目送》是一本记录龙应台生活点滴的散文。在这本书中,她用优美的文字记录了自己做为一个母亲在对待日益成长的孩子时所遭遇的困惑和小小的失落;记录了自己做为一个女儿在面对日益苍老的父母时耐心温柔的守候;记录了自己做为一个采访者所悉心付出的那份亲切;记录了她做为一个敏感细腻的女人在面朝大海耳闻杜鹃时感受到的那份凄楚和伤痛。

翻开这本《目送》,竟然能让我从头到尾都保持眼睛酸楚的感觉——仿佛一个饱满欲滴的石榴果,轻轻挤一挤,眼泪就要往下掉了。

?目送》,七十三篇散文,文字抚过了父母、子女的亲情,知己好友的友情……用那最细腻柔软的笔触,写尽了幽微处最动人心弦的那种种感觉。读起来,便连呼吸,也充满了共鸣的激动。

在面对孩子时,优雅知性的她,和所有平凡的母亲一样,困惑而挫败。不同的是,她聪明和懂得控制的头脑,使得她在面对孩子的独立和疏远时,懂得用压抑自我的方法去尊重他们做为一个独立的人所理应拥有的自由和尊重。而她的骄傲和锐气,在汹涌的母爱面前,也只能委屈地选择让步。《母亲节》,原本以为会是一个温暖感人的故事,没想到透过安德烈寄来的一封电邮,让人在一篇既凸显了母亲的琐碎,又记录了母亲的无奈的幽默小文中,读到她心底深处那份无从说起的寂寞。

放下书,闭上眼睛,在苦涩的眼泪中,更多的领悟到生与死那一瞬间的界限。无法忍受,却需要面对的是:到底什么才是最宝贵的?

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

《目送》读书心得篇6

曾经在爸妈与朋友们的聚餐上听到过这样一句话:“世上所有的感情都是越来越亲近的,唯有长辈和孩子不是这样。”

—— 题记

揪着心读完了龙应台的《目送》,欲哭无泪的感觉在心中漫散开来。“现在他二十一岁,上的大学,正好是我教课的大学。但即使是同路,他也不愿搭我的车。即使同车,他戴上耳机——只有一个人能听的音乐,是一扇紧闭的门。我只能想象,他的内在世界和我的一样波涛深邃,但是,我进不去。”

我出生在新安江,爷爷奶奶以及家里其他人都住在那儿,由于父母的工作,我们家住在杭州。低年级时,我们经常到爷爷奶奶家去,五一也去,国庆也去,中秋也去,寒暑假去住上个把星期是常有的事。奶奶总是牵着我,早起坐公交车到江对面吃早餐,公交车上,我们总是说说笑笑,慢慢,慢慢地走,丝毫没有赶时间的紧迫。我经常会到后院里喂鱼,我不总喜欢干精细活儿,于是爷爷过来,皱着眉头,喊道:“喂鱼的食物要掰小一点,不然鱼吃不了!”爷爷又拉我绕后院走一圈,指指点点,用方言重复着我早已烂熟于心的内容:“这个叫番茄,这个叫丝瓜,那些是辣椒……”

但这些只留作回忆,现在,来回车程四小时,已被爸爸妈妈繁忙的工作以及我各种各样的课外班所占领,于是只能在一年的寒暑假里面见缝插针抽出几天去看望他们。即使去了,我也更喜欢独自做自己的事情,并不乐意与他们对坐着谈话。仅此而已。

我小学一年级时,妈妈总是跟我说:“你永远都这样大就好了。”我无法体会这句话所蕴含的心情。害怕时光飞逝罢,担心我长大后会离她越来越远罢……

读初中了,我要学习,妈妈要看报、办公,虽然天天在一起,但从来都各自坐在各自的书桌前,永远隔着一扇门 —— 这个距离挺远的。

“今天是最后一堂课,老师想对大家说几句话,首先,要理解父母,爸爸妈妈工作很辛苦的,真的很辛苦,只是你们现在体会不到……”

我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。